Chef-d’œuvre de perversité et défi hollywoodien sans précédent, Basic Instinct est l’une des œuvres les plus singulières des années 90, de celles qui ont lancé des tendances et remodelé leur époque. Le classique avec Michael Douglas dévoile l’ultime star glamour d’un Hollywood qui n’est plus, la grande Sharon Stone dans le rôle d’une vie. Basic Instinct entre polar noir hitchcockien et monstre de buzz contemporain, est surtout un chef-d’œuvre intégral qui mérite que l’on ouvre le dossier de l’extraordinaire, puisque rien dans cette production n’entrait dans les canons du cinéma américain de son époque.

Synopsis : L’inspecteur Nick Curran de la police de San Francisco doit enquêter sur un crime particulièrement sanglant. La victime est une ancienne rock star, ligotée et frappée à coups de pic à glace en plein acte sexuel. L’enquête s’oriente rapidement vers la maîtresse, Catherine Trammel, une riche et brillante romancière qui a décrit dans son dernier livre un meurtre similaire. Malgré un interrogatoire qui prouve a priori son innocence, Nick est persuadé que la jeune femme est une manipulatrice hors pair doublée d’une dangereuse criminelle…

Critique : Hollywood, 1992. Sur les écrans, l’impensable. Deux amants s’étreignent fougueusement sur un lit au centre d’une pièce pleine de miroirs. La jeune femme, dont on ne distingue que le bas du dos et la chevelure blonde, se munit d’un foulard blanc pour attacher son partenaire. Au moment de l’orgasme, la mante religieuse sort un pic à glace et perfore sa victime à la gorge et au visage. Cinq minutes se sont écoulées et le spectateur est déjà électrisé par une scène mêlant sensualité et extrême violence. Cette tension immédiatement palpable ne se relâchera pas durant toute la projection de ce thriller érotique devenu un véritable classique et dont la production fut l’une des plus passionnantes du cinéma moderne post 80.

L’Europe en croisade contre l’Amérique pieuse et bien-pensante

Paul Verhoeven, cinéaste hollandais, a déjà tourné des films à scandale dans son pays natal : Turkish Delight (1973) contient de nombreuses scènes de nudité intégrale s’intégrant dans une réalité post-68 hippie ; Spetters (1980) nous gratifie d’une fellation homosexuelle explicite, dans un décor déliquescent anarchiste. Pratique sexuelle similaire dans Le quatrième homme (1983), elle implique cette fois-cu un éphèbe censé représenter Jésus, au grand dam des croyants. Verhoeven n’aime pas la religion et ne s’en est jamais caché. La répression, le refoulement, l’aliénation mentale : trop peu pour lui. L’auteur est européen à une époque où l’Europe se refuse à devenir l’annexe morale de l’Amérique.

A priori, lors de son passage à Hollywood, le cinéaste semblait légèrement calmé, même si sa description des Etats-Unis dans RoboCop (1987) et Total Recall (1990) est plutôt virulente. Les deux films, y compris l’adaptation de Philip K. Dick, ont dû subir des coupes pour satisfaire le système de classification et la CARA (Classification and Rating Administration), et ainsi éviter un classement X alors de vigueur.

La chair et le sang

Lorsqu’il se retrouve à la barre de Basic Instinct (1992), le réalisateur de la fresque épique moyenâgeuse La chair et le sang (coproduction entre les deux continents) connaît un peu mieux le système américain et s’emploie à aller plus loin pour saborder la bien-pensance de l’intérieur. Il retrouve son impertinence et lâche une véritable bombe sur la capitale mondiale du cinéma, puisqu’il décide de lever le tabou hypocrite du sexe en Amérique. Film de fluides corporels, Basic Instinct (merci de prononcer « Beissic instinct » et non « bazic ainstinct », en 2021, cela fait très mauvais genre) trouve dans cette célébration du corps l’ADN même de ses ambitions.

Le chantre du nihilisme européen part en « croisade » -n’a-t-il pas toujours rêvé de réaliser une œuvre sur les Croisades-, contre les culs-bénits et le moralisme ambiant qui fait des ravages aux États-Unis. Basic Instinct fera de son combat contre le puritanisme son atout promotionnel majeur. Le sexe comme outil de marketing, notamment avec la controverse d’une scène d’interrogatoire mythique qui dévoilera une partie de l’anatomie de son actrice principale qui n’eut vent de celle-ci qu’au moment d’une projection privée. Elle sera furieuse, mais ne reniera jamais cette œuvre diaboliquement féministe où son alchimie avec Michael Douglas est de chaque plan. Elle le revendique.

Le scénario le plus cher et le plus convoité du cinéma de l’époque

Verhoeven doit se plier aux exigences des producteurs dès le début. Le studio de production Carolco, qui n’est pas une major solidement implantée, exige dans le contrat que le cinéaste leur livre un montage salle classé R (interdit aux mineurs sauf accompagnés par un adulte) et non NC-17 (le nouveau tag pour le cinéma X non pornographique qui exclut totalement les mineurs). Le tout, en allant plus loin que n’importe quelle autre production du même genre. Cela ne sera pas difficile en soi tant le cinéma américain des années 80, celui des productions Spielberg et autres commandes patriotiques comme Top Gun, était asexué.

Basic Instinct n’est pas initialement une œuvre personnelle pour Verhoeven, même si elle le deviendra de par les nombreux liens que l’on peut tisser avec ses œuvres européennes. Le scénario de Joe Eszterhas était l’objet de toutes les convoitises depuis plusieurs années. La lutte sans merci entre majors en a fait en son temps le scénario le plus cher jamais vendu à une société. Le talent d’Eszterhas était respecté. Il était connu pour sa plume acerbe (FIST de Norman Jewison) et sa capacité à susciter l’enthousiasme du public (Flashdance). Avant tout, c’est son sens du rebondissement capable de renverser totalement une narration, qui lui vaut cette réputation de scénariste hors du commun. Shyamalan saura s’en inspirer pour Sixième Sens. Outre le film à Oscars Music Box de Costa-Gavras, avec Jessica Lange, Joe Eszterhas est aussi l’auteur du scénario d’A double tranchant, thriller avec Glenn Close et Jeff Bridges qui sert de prémices à Basic Instinct. Ses coups de théâtre et l’ambiguïté des personnages relèvent du talent d’Eszterhas qui atteindra son apogée avec le script de Basic Instinct.

Dieu (Verhoeven, donc) créa enfin la femme parfaite

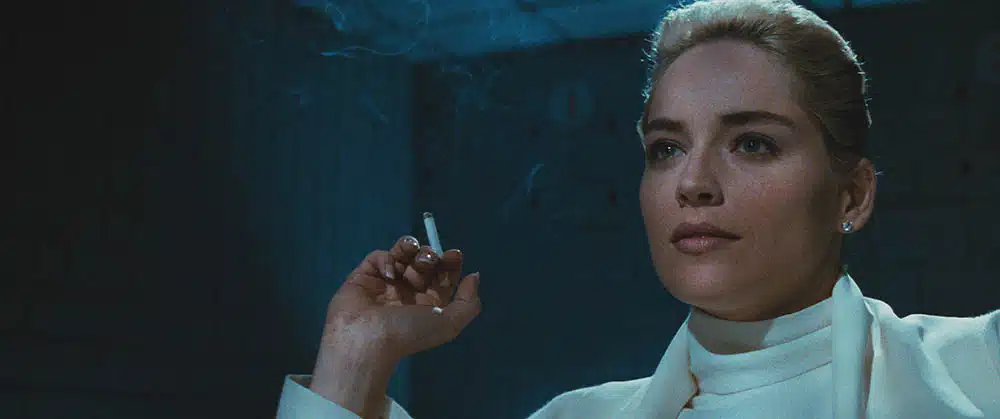

Le scénariste, d’origine hongroise, a gardé comme Paul Verhoeven un sens de la provocation typiquement européen. Il est lui aussi fasciné par l’image d’un Mal sublimé par des apparences séduisantes et trompeuses. Le personnage manipulateur de Catherine Tramell dans Basic Instinct ne pouvait pas trouver traits plus flatteurs que ceux de Sharon Stone, dont la régularité du visage a fait d’elle l’une des beautés rares du septième art. Celui d’un écrin parfait. Dieu, s’il existait, avait-il enfin créé la femme parfaite ? L’impie Paul Verhoeven étant la figure divine des cinéphiles des années 90, la réponse est forcément oui.

Dans la course à l’inflation, Carolco débourse trois millions de dollars pour le script sulfureux et Michael Douglas lui-même obtient un cachet record de 10 millions de dollars pour onduler du popotin devant la caméra et s’adonner à des chorégraphies érotiques très explicites. Paul Verhoeven, lui-même, parvient à obtenir entre 4 et 6 millions de dollars pour sublimer les vertiges d’un script unique. On n’omettra pas d’évoquer le cachet misérable de Sharon Stone, restée dans l’ombre des phallocrates. A peine 500 000$, alors qu’elle incarne le film dans toute son ambiguïté et sera indubitablement l’une des raisons de son succès planétaire. De façon scandaleuse, son nom ne figure même pas en haut de l’affiche.

La star au quotient intellectuel de génie se rattrapera en 2005 avec le cachet qu’elle exigera pour se déshabiller à nouveau dans Basic Instinct 2 (13.5M$). Un naveton oublié qui clôt le diptyque tardif.

L’avenir de la Carolco, le dernier des indépendants, en jeu

En 1991, Carolco est l’une des dernières sociétés indépendantes américaines. Malgré les triomphes de Total Recall (1990) et Terminator 2 (1991), la société était lourdement endettée, notamment en raison de ses investissements dans le marché télévisuel (Carolco TV), l’achat de l’éditeur vidéo Vestron en pleine déroute et des décisions de productions d’auteur qui seront des fiascos commerciaux. Son avenir immédiat dépendait de Basic Instinct. La dette de Carolco est considérable : 190 million de dollars, une perte de 91 millions de dollars dans les premiers mois de 1991. Pour Mario Kassar, le producteur exécutif, Basic Instinct doit aider au plan de restructuration alors qu’il décide de recentrer l’activité de son entreprise sur le cinéma d’action.

Basic Instinct, un film franco-américain

Le budget final atteignant les 40 millions de dollars, Carolco doit trouver des coproducteurs pour parachever ce film monstre. L’arrivée du groupe Studio Canal+ (on ne parlait pas alors de StudioCanal), une extension internationale de la chaîne payante française, permet d’aller jusqu’au bout du financement. Pour le groupe français, il s’agissait aussi de pénétrer un peu plus le marché nord-américain après la collaboration fructueuse qui l’a lié à Carolco sur Terminator 2. Les années 90 démarraient dans la perspective d’une mondialisation inévitable, avec pour aboutissement pour la France, en 2000, l’achat de la major Universal par Vivendi et Jean-Marie Messier. Par conséquent, l’on comprend pourquoi historiquement Basic Instinct est considéré comme un film américano-français. Et évidemment, StudioCanal jouit aujourd’hui des droits du film, notamment en France où la société hexagonale l’édite régulièrement (VHS, DVD, Blu-ray, 4K). Tous les droits lui sont donc réservés.

Dans tous les cas, avec ses problèmes financiers, Carolco ne peut se permettre un classement X (ou NC-17, selon la nouvelle appellation) par la CARA ; Carolco n’étant pas distributeur, TriStar, qui officie à ce niveau aux USA, et partenaire de la société de Mario Kassar sur de nombreux films, impose aussi la condition absolue d’un montage salle R tenant ainsi contractuellement Paul Verhoeven.

Sélection officielle Cannes 1992

Quand Basic Instinct réalise sa première à Cannes, le monde est soufflé. Rarement une production américaine d’envergure aura reçu un accueil aussi bénéfique pour sa carrière sur la Croisette qui va servir de tremplin à cette œuvre au titre déjà vénéneux. Il faut dire que toutes les étapes de la production étaient nappées d’un voile de mystère. Personne ne savait jusqu’où le cinéaste iconoclaste irait. La fin de la production nourrissait les fantasmes et les haines de toute la sphère cinématographique. Loin des produits estampillés adolescents, l’instinct basique déchaînait les passions. Un scandale parfait pour un soir d’ouverture cannois mémorable. Le cru 92, sous la présidence de Gérard Depardieu, pouvait aussi compter sur Tom Cruise et Nicole Kidman en clôture pour le glamour, la cohue autour de la venue d’Alain Delon pour Le retour de Casanova, les fleurs noires de Twin Peaks: Fire Walk with Me de David Lynch, même si la presse préférait chérir Howards End de James Ivory, The Player de Robert Altman ou La sentinelle de Desplechin.

Conservateurs déchaînés et progressistes enragés : tous contre Basic Instinct

Vendre Basic Instinct par le choix de la crudité sexuelle était audacieux, mais risqué. Le contexte politique était délicat avec un conservatisme accru au début des années 90. Bill Clinton et les démocrates arriveraient au pouvoir un an et demi après, mais la société américaine post-Reagan et George Bush, était divisée, avec une virulence particulière à l’égard du sexe, de l’homosexualité, de l’avortement… Sociologiquement, elle semait tous les éléments de discorde des États-Unis d’Amérique des années 2020, sans avoir le pouvoir d’abjection des réseaux sociaux pour imposer son révisionnisme historique, culturel, religieux et idéologique.

L’Amérique des valeurs familiales, vendues en 2021 par CNews, Valeurs actuelles et autres médias franchouillards, allait faire de Basic Instinct l’objet de croisade de la part des religieux américains. La France anti-cureton regarde cela de loin et ricane : jamais cela n’arrivera en France, ce pays touché dans sa chair lors d’un attentat mortel dans un cinéma lors de la projection de La dernière tentation du Christ de Scorsese. Mais aux USA, la Christian Film and Television Commission propose, deux mois avant la sortie du film, de revenir au Code de censure à l’ancienne, interdisant certains sujets d’être traités à l’écran. Le cardinal de Los Angeles, Roger Mahony, déclarait ainsi qu’il ne fallait pas y voir un retour à la censure mais plutôt à un problème de dignité et de droits de l’homme (le fameux « genre humain », prôné en 2021 ?).

Pour Carolco, Verhoeven et la CARA tenue par Jack Valenti, c’est le pire moment pour sortir Basic Instinct. Comment obtenir une classification satisfaisante pour une œuvre aux enjeux financiers aussi dramatiques ? Le lobby financier hollywoodien se heurte à la pression de groupes vociférant avant même la sortie du film. Basic Instinct est diabolisé aux USA. Pour la commission d’autorégulation hollywoodienne, en temps normal, il faudrait imposer un NC-17, tant l’ambiance de l’œuvre, sa perversité, sa sexualité brute et brutale et évidemment sa violence intrinsèque, représentent tout ce qu’elle essaie d’édulcorer, voire d’éviter pour ne pas froisser les susceptibilités du pays aux deux nations.

Paul Verhoeven et Michael Douglas sont prêts à risquer la punition du NC-17 qui a été mis en place en 1990. Pour le buzz, sûrement, mais aussi pour ne pas dénaturer l’objet cinématographique. Ils essuient une fin de non-recevoir avec contrat à l’appui du distributeur et de la société de production. Le thriller sophistiqué où l’orgasme sexuel est assimilé à la mort, est un véritable film noir à l’ancienne, entre Sueurs froides et Psychose de Hitchcock, avec femme éminemment blonde et fatale. Pourtant, quand Hitchcock poussait déjà le bouchon très loin et choquait (Psychose était un film d’horreur inimaginable de la part d’un studio à sa sortie, en 1960), il s’agissait ici de présenter les scènes charnelles les plus osées et violentes de l’histoire du cinéma mainstream, avec des ambigüités malaisantes qui seraient qualifiées de viol en 2021, sans oublier le trio de lesbiennes qui allaient mettre la pagaille à Hollywood jusqu’à la cérémonie des Oscars…

Michael Douglas et George Dzundza dans Basic Instinct (1992) © 1992 Studicanal. Tous droits réservés / All rights reserved

Deux scènes extrêmement violentes, voire sanglantes au sens premier de l’adjectif, mettent le montage du film à rude épreuve. L’incipit, durant lequel le pic à glace mythique vient perforer la jugulaire de l’amant d’une femme blonde énigmatique car sans visage, et la mort par surprise d’un flic poignardé dans un flot de sang. Cette approche sordide deviendra la marque de fabrique des années 90 dans le thriller, puisque le film d’horreur, lui disparaît du grand écran, mais le thriller lui succède avec des scènes extrêmement pénibles. On citera Le silence des agneaux, 1990 ; Reservoir Dogs, 1992 ; Seven, 1995 ; et le sadisme de Casino, 1995.

Censure, director’s cut et interdiction aux mineurs

Si la CARA au sein de la MPAA propose un classement NC-17 à cause de l’ambiance générale, TriStar gronde. Le film de 40M$ de budget doit sortir sur une combinaison de plus de 1 500 cinémas. Toute classification NC-17 (donc interdit aux moins de 17 ans, même accompagnés d’un parent) restreindrait la publicité (la publicité serait proscrite à la télévision) et les salles refuseraient de le diffuser, notamment dans les « malls », ces fameux centres commerciaux où l’exploitation de pareils longs métrages est proscrite dans leurs enceintes familiales.

Le film est donc coupé aux Etats-Unis et les différents parties se mettent d’accord sur un cut américain. Après neuf passages devant la commission de classification, la scène d’ouverture est amputée de quarante-deux secondes. Différents plans sont remplacés. Les mentions de sexe oral sont dissimulées. Et toute tentative de résistance de la part du personnage de Jeanne Tripplehorn face aux assauts sexuels du fougueux et cocaïné Michael Douglas est écartée. Il ne fallait pas que la scène puisse ressembler à un viol.

Les moralistes trouvent les coupes – à raison – bien légères par rapport à la réalité du film, cru, hyper-violent, la pellicule enfarinée dans la coke, et ouvertement sexuelle, au-delà de toute intensité sensuelle. On sonde les bas instincts de l’homme. Le titre ne peut pas être plus clair. La CARA, accusée de complaisance, révisera son jugement sur les productions qui suivront, et Showgirls, pourtant plus soft, en paiera volontiers le prix, puisque pour ce film-ci Paul Verhoeven ne transigera pas.

Dans le monde occidental, hors USA, Basic Instinct connaît les joies d’une version intégrale, celle du cinéaste. L’Allemagne et le Royaume-Uni classent la superproduction parmi les œuvres interdites aux moins de 18 ans ; la France, pourtant très ouverte d’esprit, lui octroie une interdiction aux moins de 16 ans, avant une révision de son classement dans les années 2000 aux moins de 12 ans, en raison d’une certaine accoutumance de la jeunesse à la violence et au sexe. Le développement d’Internet y sera pour beaucoup. La permissivité du système français aussi, la classification des films se faisant aussi sur des critères commerciaux qui ne doivent pas défavoriser les exploitants.

L’éveil des futurs (E)WOKE : la colère LGBT

Aux USA, outre les groupes religieux et les associations familiales veillant aux bonnes mœurs, les groupes de militants homosexuels, précurseurs des mouvements WOKE des années 2020, taxent le film d’homophobe et décide de tracter, manifester contre l’objet stéréotypé, avant-même d’avoir vu le vilain petit canard. Le ras-le-bol à l’égard d’un Hollywood des stéréotypes qui dépeignait historiquement l’homosexualité comme une perversion, une source de déchéance morale, ou l’image même du Mal (Le silence des agneaux de Jonathan Demme, JFK d’Oliver Stone et des décennies d’exemples auparavant confirmaient cette théorie et leur donnaient raison), est d’autant plus fort que l’Amérique est frappée par une épidémie mortelle du sida. Or, le gouvernement Reagan a pratiqué la politique de l’autruche face au cancer gay, laissant une communauté mourir dans la honte et l’indifférence du pouvoir politique. Basic Instinct, avec sa métaphore d’une pénétration par arme phallique mortelle, peut aussi être vu comme l’image de la pandémie qui touchait beaucoup les… jeunes en ce temps. La route tourne ; L’histoire n’est-elle qu’éternellement recommencement ? Pas de doute pour Paul Verhoeven dont le continent a été frappé par deux conflits mondiaux. Le vieux sage pas si sage met en garde.

Paul Verhoeven à l’assaut du diktat communautaire

Pour empêcher le public de se ruer vers ce blockbuster du sexe, les militants homosexuels brandiront des pancartes avec le nom de la tueuse figurant dessus. Le jeu de mot était savoureux, mais comme on ne veut pas spoiler, on évitera de le mentionner. La pression des activistes se fait particulièrement ressentir durant la cérémonie des Oscars ; Carolco devra y répondre avec un rappel aux propos fondateurs du premier amendement sur la liberté d’expression. Tellement 2020, n’est-ce pas ?

Furieux, Paul Verhoeven s’érige vocalement contre le diktat du communautarisme et cette volonté bisounours de vouloir sanctifier les minorités. Le futur réalisateur de Elle et Benedetta pointera du doigt, dans une interview à Paris Match, le 6 mai 1992, une société dans laquelle une règle a quasiment été érigée pour ne pas accorder de rôles négatifs aux Noirs, aux homosexuels ou aux femmes. Prophétique le Verhoeven ? La réception à Cannes de Benedetta en juillet 2021, nous le dira. L’homme de gauche progressiste qu’haïssait la droite en son temps sera-t-il encore perçu comme tel en 2021 ? L’esprit Charlie du trublion du mauvais goût ne plaira pas forcément aux nouvelles générations aux amalgames faciles.

Le mal par le mal

Le mal par le mal

Verhoeven fulmine. Son film est d’une violence souvent extrême, ne reculant jamais devant la description précise de meurtres sanglants. Mais pour le cinéaste, la violence est inhérente à l’histoire de l’Amérique. Son œuvre complète se veut être une critique de cette sauvagerie. Celle de l’Eglise à travers les siècles ; aux USA, il dénonce l’hypocrisie d’une société qui trouve la peine capitale acceptable, où les plus jeunes se repaissent d’atrocités graphiques, et où la violence sociale est acceptée par un état capitaliste qui se refuse à l’interventionnisme. Le sexe, lui, est honni, banni de la société des prudes qui veut imposer son point de vue sur une autre Amérique prête à s’ouvrir aux excès qu’apportera internet quelques années plus tard.

Les deux premiers opus américains du cinéaste succomberont volontiers à ce paradoxe du cinéma récréatif : divertir par l’effusion de sang. Mais cette fois-ci, avec Basic Instinct, l’empreinte européenne l’emporte sur la raison américaine. Le sexe est trouble dans son nouvel outrage. Les pratiques sont déviantes, la poudre est nasale, la dépravation sexy, le triolisme tendance, l’homosexualité hors du placard. Porno chic, ou plutôt film érotique choc, Basic Instinct éclate les tabous de l’intérieur avec une vigueur artistique qui pousse à la fascination. La photo de Jan de Bont, futur réalisateur de Speed, est sublime. La musique de Goldsmith envoûtante, et les acteurs impressionnants.

Sharon Stone au firmament des stars glamour

Le personnage de Michael Douglas ne correspond en rien au héros traditionnel américain : il est attiré par le mal et compte plusieurs bavures à son actif… L’acteur de Wall Street, fils du grand Kirk, ose, avec un machisme qui se retourne contre son personnage antipathique. Le seul personnage sympathique (le gentil collègue rondouillard) est sacrifié dans une scène de violence graphique excessive. Pas de place pour les faibles dans Basic Instinct ? Disons que sur cette planète, le malin l’emporte toujours…

Verhoeven déploie le scénario d’Eszterhas avec une finesse qui rend chaque rebondissement crédible. Il perd le spectateur dans un maelström de pistes sans pour autant nuire à sa propre narration. Le rebondissement final laissera bien des spectateurs dans le doute. Sa machination est réellement diabolique. Son hommage à Alfred Hitchcock est total, jusque dans le splendide décor de la maison de verre, clairement inspirée de celle de La mort aux trousses (1959). Même la musique ondulée de Goldsmith louvoie du côté de Sueurs froides.

Evidemment, le plus grand tribut au cinéma du maître du suspense, c’est la beauté froide de Sharon Stone qui le porte. Son visage ravive le glamour des icones du cinéaste américain : Tippi Hedren, Grace Kelly, Kim Novak… Celle qui avait déjà été comparée à Deborah Kerr pour Les mines du roi Salomon, s’insinue parmi les légendes du cinéma américain en un film. Point.

La femme est un monstre comme les autres

Pour manipuler le pic à glace lors de scènes sexuellement agitées, le gratin féminin hollywoodien dit non. Michelle Pfeiffer ou Julia Roberts ne veulent se compromettre. Sans surprise, Sharon Stone dont la carrière ne décolle pas depuis les deux séries B d’Allan Quatermain, produites par la Cannon entre 1985 et 1986, relève le défi. Elle avait déjà travaillé avec Verhoeven sur Total Recall mais doit tout de même auditionner ; elle laissera tout le monde pantois dans sa capacité à dominer le sexe fort, d’un rictus ou d’un regard, à une époque où les femmes étaient dépeintes comme si faibles. Habillée ou dévêtue, Sharon domine le casting. Domine son monde. Domine le monde, le temps d’une année exceptionnelle, du moins.

L’actrice de 32 ans est femme et non femme-enfant. Verhoeven, Douglas et Stone n’envisagent pas le spectacle comme une réflexion adulescente, un programme bradé pour des adultes qui refuseraient de grandir ou pour flatter les égos adolescents. La production de 40M$ est cultivée ; elle s’inscrit dans une histoire du septième art. Adulte, le film l’est, dans sa noirceur, son cynisme. Il ne s’en excuse pas. Son personnage de femme tueuse n’est pas une petite chose inoffensive poussée au crime ou à la vengeance. La femme est un homme comme les autres, du genre humain, celui des monstres ; il est élaboré comme une variation ambiguë de Méphistophélès. Verhoeven n’est pas binaire et nul n’échappe au couperet misanthrope de sa vision de l’humanité.

La révolution Basic Instinct : de l’influence des géants

L’audace de Paul Verhoeven paie. Loin d’avoir frémis devant les menaces de la MPAA, le Néerlandais a fait du scandale un atout majeur, à l’image du cinéma érotique ou pornographique dans les années 70 où le cinéma de mœurs outrageait la majorité bien-pensante. Extraordinaire, le film suscite les convoitises et génère des ersatz. Sliver (1993) de Phillip Noyce, avec Sharon Stone, Body (1993) de Uli Edel, avec Madonna, ou encore Jade (1995) de William Friedkin sur un script de Joe Eszterhas. Tant d’autres sortiront. Aucun n’approchera le sublime du film. Personne n’en aura le courage et la bienséance reprendra sa place dans les salles quand la violence, elle, trouvera des raisons de perdurer avec le triomphe de Scream de Wes Craven qui marque l’avènement définitif du cinéma pour adolescents dont Netflix dans les années 2010 se fera le chantre.

Le jusqu’au-boutisme de Verhoeven, qui va jusqu’à refuser la nationalité américaine après quatre longs métrages, le mènera à aller encore plus loin dans son déboulonnage nihiliste du rêve américain avec une peinture iconoclaste de Las Vegas écrite par Joe Eszterhas. Showgirls en 1995 osera affronter la censure économique du NC-17 et perdra gros. Le film de trop pour le réalisateur ? Pas pour nous… En 2021, avec Benedetta, l’iconoclaste devra répondre de ses actes à Cannes à une époque de chasse aux sorcières généralisée, notamment sur les réseaux sociaux. A droite comme à gauche, et évidemment du côté des deux extrêmes, la religion a repris sa place médiévale. Et, Verhoeven de rêver encore de ses croisades contre l’obscurantisme au cinéma…

Sources principales : Self-Regulation and Censorship: the Economics of the Rating System, Frédéric Mignard (1996)

Les sorties de la semaine du 6 mai 1992

Voir le film en VOD