Mélangeant approche sérieuse et parodique, Les horreurs de Frankenstein est une œuvre décevante, uniquement sauvée par l’interprétation de Ralph Bates. Le reste est tout à fait anecdotique.

Synopsis : Le jeune baron Victor Frankenstein s’adonne avec arrogance à toutes sortes d’expériences jusqu’au jour où il conçoit un être s’approchant à peu près de l’homme.

Le reboot d’une increvable saga

Critique : Au début des années 70, la firme Hammer connaît des difficultés en matière de renouvellement artistique. Cela fait maintenant plus de dix ans qu’elle exploite les grandes figures du fantastique traditionnel dans des productions gothiques qui parlent de moins en moins au grand public, avide de nouveaux types de frissons. Concurrencée notamment par le cinéma américain, la Hammer se doit de trouver de nouvelles formules. Pourtant, au lieu d’aller de l’avant, le premier réflexe des exécutifs est de retourner aux sources de leur succès. Puisque leur premier gros carton fut Frankenstein s’est échappé (Fisher, 1957), on décide d’exploiter à nouveau le personnage, en le rajeunissant. Pour cela, Michael Carreras achète le script de Jeremy Burnham sobrement intitulé Frankenstein. Il s’agissait d’une toute nouvelle adaptation du roman de Mary Shelley, sans grande originalité, mais qui permettait de revenir aux sources littéraires du 19ème siècle.

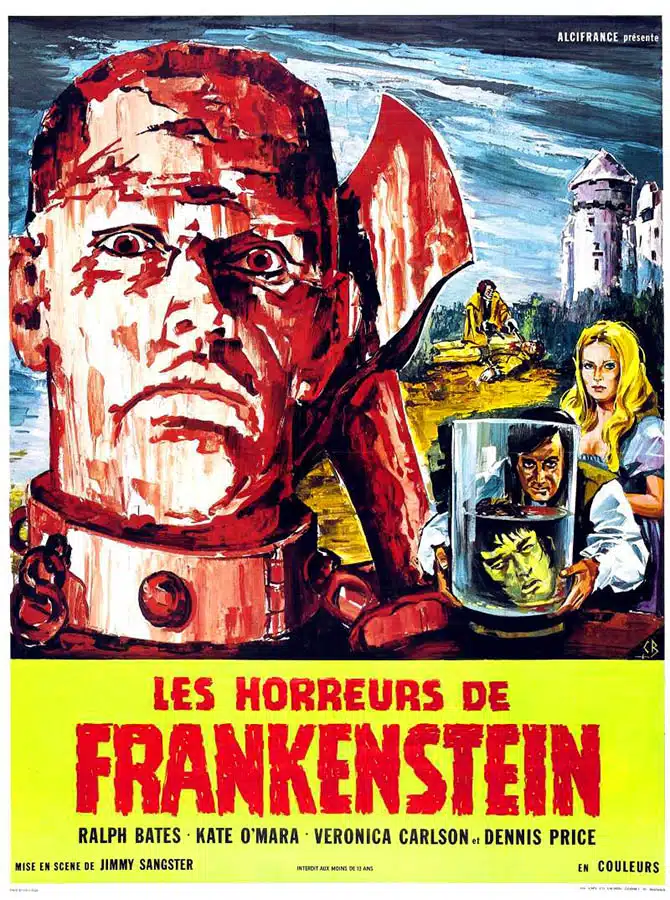

© 1970 EMI Films – Hammer Films / © 2021 Tamasa Distribution. Tous droits réservés.

Conscients de l’épuisement progressif du filon, Carreras demande au scénariste Jimmy Sangster de revoir le script afin de lui injecter du sang neuf. Le scénariste vedette de la firme accepte le défi, mais impose au studio de lui confier la réalisation du film, une première pour lui. Avec son scénariste-réalisateur, la production des Horreurs de Frankenstein (1970) peut enfin démarrer. Afin de rajeunir le personnage de Victor Frankenstein, Sangster choisit de confier le rôle principal à Ralph Bates et non à Peter Cushing. De même, les artistes choisissent de modifier l’apparence de la créature en se servant de la présence massive du culturiste David Prowse (futur Dark Vador dans la première trilogie Star Wars) pour compenser les manques d’un maquillage pas très élaboré.

Casting de qualité pour script à la peine

Au niveau du casting féminin, le cinéaste a la bonne idée d’engager Kate O’Mara qui impose sans problème son personnage de domestique toujours disponible pour satisfaire les besoins du baron. Face à elle Veronica Carlson écope d’un rôle moins étoffé et donc moins valorisant. Parmi les seconds rôles, on notera tout de même la présence de l’excellent Dennis Price en déterreur de cadavres alcoolique parfaitement crédible ou encore Bernard Archard en professeur qui se laisse facilement manipuler.

Les films de la Hammer sur CinéDweller

Si le casting est de bonne tenue, le scénario laisse davantage à désirer. Effectivement, l’intrigue suit de manière paresseuse l’intrigue élaborée par Mary Shelley, en injectant une dose de second degré plutôt bienvenue. Alors que la première heure est consacrée à la mise en route du projet du baron, il ne reste qu’une vingtaine de minutes pour faire intervenir la créature. Et de fait, les scènes inaugurales sont de loin les plus réussies du film. Grâce à l’interprétation très ironique de Ralph Bates, le baron apparaît comme un monstre de froideur qui ne pense qu’à son but et sacrifie l’intégralité de ses proches à ce projet démentiel.

Des frissons malheureusement absents

Plutôt doué lorsqu’il tourne les séquences de bavardages entre gens de la bonne société, Jimmy Sangster se prend les pieds dans le tapis dès qu’il aborde les scènes plus horrifiques.

© 1970 EMI Films – Hammer Films / © 2021 Tamasa Distribution. Tous droits réservés.

Tout d’abord, on doit signaler l’absence totale de charisme de la créature, affublée d’un maquillage assez ridicule et pâtissant de l’aspect lourdaud de David Prowse. Ensuite, on sent que Sangster n’avait pas vraiment envie de réaliser ces scènes de frisson et qu’il y va à reculons. Trop timoré, le résultat final ennuie bien plus qu’il ne passionne, d’autant que Sangster n’a pas su choisir entre approche sérieuse et parodique. Ni franchement drôle, ni effrayant, Les horreurs de Frankenstein perd ainsi sur les deux tableaux.

Une fin bâclée pour un segment à oublier

Le pire intervient en toute fin lors d’une dernière séquence qui sonne comme une mauvaise blague. Sans vouloir déflorer l’intrigue, on dira simplement que l’élimination de la créature tient du gag pur et dur. Cette volonté du réalisateur, assez surréaliste, a d’ailleurs fortement déplu au scénariste d’origine Jeremy Burnham qui s’est ensuite totalement désolidarisé de la vision de Sangster.

Loin de régénérer la saga Frankenstein, Les horreurs de Frankenstein n’a pas obtenu le succès escompté. En France, le long-métrage n’est arrivé sur les écrans que deux ans plus tard en plein cœur du mois de juillet 1972. Ils n’ont été que 174 830 fantasticophiles à faire le déplacement sur l’intégralité du territoire. Par la suite, le long-métrage a été édité deux fois en VHS, mais est resté inédit en DVD et Blu-ray chez nous. Il fait l’objet d’une reprise en salles avec d’autres films tardifs de la Hammer en octobre 2021.

Pour ce qui est de la saga Frankenstein, la Hammer a opté pour un retour de Peter Cushing dans le rôle-titre avec Frankenstein et le monstre de l’enfer (Fisher, 1974) qui tiendra du baroud d’honneur décevant.

Critique de Virgile Dumez